La más bella confesión

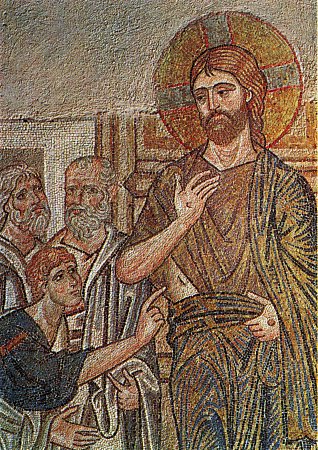

Tras la pasión y la muerte vino la victoria definitiva no sólo de Cristo ya Señor de la vida y de la muerte, sino de todos nosotros. Sí, una victoria que toda la creación esperaba como el resultado primigenio del amor de Dios para los hombres, de todos los hombres sin olvidar a ninguno, a no ser de aquellos que de una forma firme y en completa libertad renuncien a Dios, lo que si me perdonáis veo muy, muy difícil. Efectivamente el triunfo de Cristo es suyo pero también nuestro, del mismo modo que la confesión de Santo Tomas es suya pero también muy nuestra, con la victoria de Cristo resucitamos todos, en la confesión de Tomas nos confesamos todos, mejor dicho le confesamos a Él como nuestro Dios y Señor.

Con la resurrección del Señor nos sabemos en camino desde el día de nuestro nacimiento y bautismo, de que volveremos a nuestra verdadera casa, la casa de Padre, de aquel que nos espera siempre, de aquel que no se cansa de esperar y que siempre nos envía mensajes de esa felicidad que hemos de vivir aquí para más tarde compartir allí.

Con la resurrección del Señor nos sabemos en camino desde el día de nuestro nacimiento y bautismo, de que volveremos a nuestra verdadera casa, la casa de Padre, de aquel que nos espera siempre, de aquel que no se cansa de esperar y que siempre nos envía mensajes de esa felicidad que hemos de vivir aquí para más tarde compartir allí.

Desde el momento en que fuimos creados se nos dio el titulo de dioses y señores de una creación puesta a nuestro servicio, se nos hizo superior a los ángeles. Pero Dios, el Dios de la resurrección tenia que quedarse de alguna forma en cada uno de nosotros, ante esto es imposible que alguna vez de nuestro corazón salga la frase “ya no puedo más”. Somos desde Cristo y desde la confesión del apóstol seres infinitos y verdaderamente maravillosos a los ojos de Dios, pero esto lo mismo que la confesión hay que creerlo, sentirlo, vivirlo y hacerlo realidad.

La confesión de Santo Tomas, nos lleva lejos, quizás demasiado, pero ¡cuanta hermosura y belleza! ¡Señor mío y Dios mío! En un momento de nuestra vida hemos de tomar una decisión, o bien, aceptar la muerte o enfrentarnos al doloroso proceso de la renovación, con la resurrección del Señor Jesús vemos que por mucho dolor que padezcamos siempre, inevitable e inexorablemente vendrá la resurrección, el triunfo sin más. Porque el amor de Dios es grande, tan grande como nosotros. Tan grande como la vida misma y nosotros somos una expansión hasta ese infinito del que Dios por medio de la resurrección de Cristo nos lleva siempre de su mano, que lastima que muchos de nosotros no nos demos cuenta de lo grandes que somos a los ojos de Dios, al fin y al cabo, los únicos ojos que importan, lo único que es verdaderamente necesario.

Si verdaderamente creyésemos cuánto se nos ama, no podríamos más que sonreír y bailar eternamente, ¡tirar a la basura todos los malos rollos!, por ello cuando hablas en la soledad de tu alma no creas que nadie te escucha, Tomas el incrédulo, el descreído, fue capaz de entonar la más bella confesión de fe, cuando se dio cuenta de que con su negación no estaba siendo capaz de ver el amor que había empezado a proyectarse en él desde hacia mucho tiempo, Tomas comienza una nueva historia y se sumerge en ella porque se reconoce parte del Creador y del Resucitado y que su existencia quedaría no sólo elevada sino expandida para siempre.

En el corazón de Santo Tomas se abrió la puerta y jamás dejo de estar abierta, porque el amor le condujo a la confesión y esta a la resurrección que ya Cristo había experimentado en sus carnes y en sus huesos. Por ello, a Santo Tomas debemos mirarlo despacio, muy despacio, para que su corazón pueda terminar la confesión completa diciendo; “Te amo Señor, por ser mi Señor. Te amo por estar, te amo por hacerme sentir que estoy acompañado. Te amo por ayudarme a despertar. Te amo por mover mis pasos. Te amo por mostrarme tu enseñanza, mientras con ella y junto a ella recuerdo mi esencia divina. Te amo porque has tenido la valentía de iluminarme. Te amo al reconocer que me amo, porque Señor tu y yo somos uno desde siempre y para siempre.

Ya estamos en la pascua florida, aquella que nos lleva a la vida y una vida que es eterna. Ahora nos queda a nosotros salir al encuentro de esta energía del amor de un Dios que vino a nacer, padecer, morir y finalmente resucitar entre nosotros y devolver, lo que podríamos llamar parte de la física Quántica, pues la energía del amor es tan fuerte, que cuanto más das, más te llega, más llena nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón, nos empezaremos a sanar a nosotros mismos, pues, no existe en el Universo, medicina mejor, que la frecuencia altísima del amor. ¡Señor mío y Dios mío!

Ya estamos en la pascua florida, aquella que nos lleva a la vida y una vida que es eterna. Ahora nos queda a nosotros salir al encuentro de esta energía del amor de un Dios que vino a nacer, padecer, morir y finalmente resucitar entre nosotros y devolver, lo que podríamos llamar parte de la física Quántica, pues la energía del amor es tan fuerte, que cuanto más das, más te llega, más llena nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón, nos empezaremos a sanar a nosotros mismos, pues, no existe en el Universo, medicina mejor, que la frecuencia altísima del amor. ¡Señor mío y Dios mío!

A veces solemos encerrarnos en una burbuja y nos enganchamos a una tormenta sin salida, nos convertimos en adictos al dolor. Hasta que decidimos romper esa maldita burbuja y vivir el instante que se nos regala y que por muy poquito nos perdimos, ¡Señor mío y Dios mío!, reconocemos entonces nuestro camino, el camino de Cristo resucitado ese camino, en fin, que es interior y nunca exterior, nos quieren enseñar a buscar fuera lo que llevamos dentro, porque somos seres divinos y hermosos que llevamos la simiente de Dios allí en el interior. ¡Señor mío y Dios mío!

Que la lección de la resurrección y de la confesión más hermosa hecha ante el Señor, nosotros todos, yo el primero, podamos entonar desde el amor que se nos multiplica por mil, hasta más allá de la vida que nos aguarda esa confesión, la más autentica y hermosa ante un Dios que tras morir como mueren los hombres, triunfa como sólo Dios puede hacer. Dando vida, comunicando vida, regalando vida por amor, para que al reconocerle podamos exclamar sin titubeos; ¡Señor mío y Dios mío! Que su resurrección señale el comienzo definitivo y único de la nuestra, que sepamos morir a esta vida para empezar a vivir la única y más verdadera, que esa gracia que se nos regala desde el nacimiento se encuentre en nosotros, como el santo y seña más perfecto y como el tatuaje más glorioso que cada uno llevamos en el corazón marcado por el fuego del Espíritu Santo. Que lo único que cuente en nuestro caminar diario esa que sabemos como lo supo el Apóstol que ya hemos comenzado, que ya nos hemos puesto en camino hacia la casa del Padre y podamos exclamar definitivamente al contemplarle ¡Señor mío y Dios mío!