«Es necesario saber decir adiós»: la itinerancia apostólica (1.ª parte)

«Envía noticias del mundo desde allí, dime quien se queda, dame un abrazo, ven a apretarme estoy llegando… mi cosa favorita es poder irme sin planes… mejor aún poder volver cuando quiero».

Esta canción de una cantante brasileña llamada Maria Rita expresa muy bien los pensamientos de quien está constantemente llegando y partiendo: «encuentros y despedidas». Sean de las estaciones de la vida de uno mismo o de la vida de las personas que ha cautivado. Son como las estaciones del año; como un río en el que es imposible bañarse dos veces en la misma agua.

Cierta vez hablábamos con un fraile sobre nuestros sentimientos; sobre los sentimientos que causábamos o provocábamos en las personas que se acercaban hacia nosotros, a causa de nuestra opción de vida de ser religiosos consagrados institucionalmente o por nosotros mismos. Sobre cómo debemos amar y dejarse amar. Sobre la intensidad que debemos permitirnos cuando nos relacionamos con los demás. Entonces llegamos a una conclusión: que el religioso consagrado, no siendo monje, debe saber decir adiós. Constantemente.

Pero ¿en qué consiste este adiós? Este adiós sobre todo se manifiesta en el arte del desapego. Desapego de las personas y de las cosas materiales. Ojo, que he dicho desapego no en el sentido de que no debamos amar a las personas, sino con el modo y la intensidad correctas. Me explico: podemos hacerles el bien como también el mal, si las amamos menos de lo que ellas merecen o si las amamos demasiado. Es una línea muy fina la que separa ambos errores.

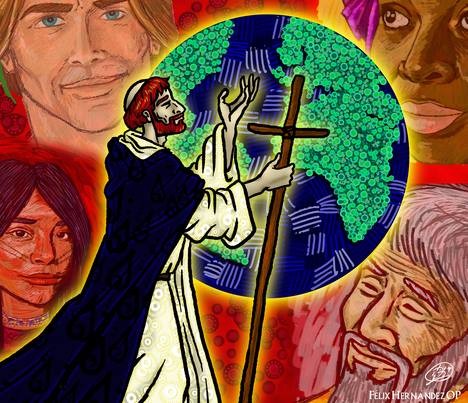

El religioso es, antes que todo, un ser humano como cualquier otro, que tiene las mismas estructuras físicas y psíquicas que las demás personas. Pero miramos nuestras vidas a través de un momento en que algo esencial en nosotros ha cambiado, después de habernos encontrado íntimamente con Cristo: nos sentimos llamados a vivir una vida más entregada, de intimidad, con devoción a aquello que creemos que es la plenitud de nuestra vida y que nos da ánimos y esperanzas de seguir imprimiendo sentido a nuestras existencias, ayudando otras personas para que realicen el mismo encuentro con el Resucitado, a través de otras experiencias por caminos semejantes a los nuestros.

Podría decirse que los que escogen vivir tamaña radicalidad en sus vidas generalmente son personas mal comprendidas. Por más orgánica y natural que una vocación especifica como esta pueda nacer en el seno de una familia cristiana, será siempre mal interpretada o comprendida por la mayoría de las personas, aun por parte de los cristianos católicos.

Me acuerdo como si fuera hoy de la primera vez que estuve en la casa de Pedro de Seilán, en Toulouse, en el sur de Francia. Tuve la oportunidad de estar entre los jóvenes frailes estudiantes del mundo entero, que hacían la peregrinación por los pasos de santo Domingo en conmemoración de los 800 años de la fundación de la Orden. En determinado momento nos amontonamos dentro de la pequeña capilla y escuchamos que desde ahí salieron los dieciséis frailes enviados de dos en dos por santo Domingo, tal como lo hizo Jesús (cf. Lc 10,1), a predicar el Evangelio de la gracia, y nunca más se vieron. Nunca más tuvieron contacto entre ellos. En un momento de silencio, hicimos nuestras oraciones por nuestros hermanos, que heroicamente, movidos por la magnífica e insondable acción del Espíritu Santo, se lanzaron a este proyecto. En su gran mayoría, consiste en depender única y exclusivamente de la providencia divina. Como si para nosotros fuera muy diferente, ¿verdad?